NASとUPSを連携させる【Synology DS216j編】

目次

はじめに

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

ミジンコに転生したIPUSIRONです😀

NASとUPSの連携しようとした経緯

昔はルーターに外付けHDDを接続して、共有機能を利用してバックアップ用のストレージとして活用していました。しかし、外付けHDDが壊れてしまい、3Tバイトのデータが吹っ飛びました。

それ以降、NASを導入してバックアップ用に活用していました。その後、災害対策としてUPSを導入しました。

令和4年(2022年)3月16日に福島県沖地震で大きな地震が発生しました。我が家では震度6強であり、部屋中がぐちゃぐちゃになり、停電になりました。

運よくUPSとNASは落下しませんでした。そして、UPSのおかげでNASも安全に自動シャットダウンできました。

今回の地震をきっかけにして、NASとUPSの連携における設定を見直したので、記事にした次第です。

NASはSynology DiskStation DS216j

DS216jはSynology製のNASです。

データのバックアップだけでNASを導入する場合が多いですが、次のようにそれ以外にも多数の機能を備えています。

- パーソナルクラウド

- 2つのベイを搭載。同じ型番のHDDを2台用意すれば、RAIDを組める。

- RAID1にすれば1台のHDDが故障してもデータは失われない。

- USBポートを備えており、NASに外付けUSBを接続もできる。

- 2つのベイを搭載。同じ型番のHDDを2台用意すれば、RAIDを組める。

- クロスプラットフォームでのデータの共有

- Windows、Mac、Linux間でファイル共有できるようにするために、包括的なネットワークプロトコルに対応。

- QuickConnectとEZ-Internetによって、ネットからDiskStation上のファイルにアクセスできる。

- Cloud Syncによって「LAN上のDiskStation」と「ネット上のクラウドストレージ(Dropbox、Google Drive、MS OneDriveなど)」を同期できる。

- Cloud Stationスイートによって、Windows、Mac、Linux、iOS、Androidといった複数デバイス間でシームレスなファイル共有できる。

- 認定DLNA(Digital Media Server:デジタルメディアサーバー)

- リモート再生

- 統合マルチメディアセンター

- Photo Station、Audio Station、Video Station

- DSM(Synology DiskStation Manager)というSynology NAS製品用のOSで動作している。

- GUIで直感的に操作できる。

DS216jにログインして、ソフトウェアマネージャーから好きなソフトウェアをインストールすることで機能を追加できます。

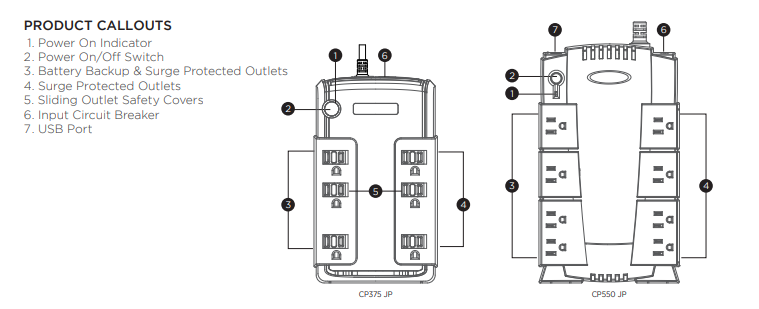

UPSはCyberPower CP550JP

CP550JPはCyberPower製のUPS(無停電電源装置)です。停電時にデジタル機器(PCやNAS)を安全に終了するまでの間電気を供給してくれます。

- 矩形波UPSなので、接続機器を考慮する。

- 正弦波出力:商用電源と同じ、きれいな放物線を描く波形。接続対象に制限がない。

- 矩形波出力:正弦波に比べて、角張った波形。力率改善回路(PFC回路)を搭載した機器を接続すると、障害が起きる恐れがある。

- CP550JPは矩形波出力のUPSだが、停電していないときは商用電源からの正弦波の電力を接続機器に供給する。停電した際、内蔵バッテリーから供給される電力が矩形波出力となる

- 500[VA]、300[ワット]。出力電圧は100[V]。

- 常時商用給電方式。

- UPSには常時インバーター方式、ラインインタラクティブ方式、常時商用給電方式があるが、常時商用給電方式がもっとも安価。

- 常時商用給電方式のデメリットは、停電時にバックアップモードに切り替わるが、一瞬だけ電源から切れてバッテリーからの給電になる。よって、UPSに接続している機器から見れば、瞬電が起こったことになる。しかし、基本的にPCや一般の機器は瞬電でも電源が落ちない。それでも嫌なら、常時インバーター方式のUPSを採用すべき。

- PCとUSB接続して自動シャットダウンができるUPS製品としては最安の部類。

- シャットダウン機能を使用しない場合、バッテリー切れまで電力を供給する。

- シャットダウン機能を使用する場合、PCがシャットダウン後は本体の電力供給も停止する。

- 電圧が85ボルト以下または115ボルト以上になると、バックアップモードになる。

- メーカーの仕様によると、バックアップモードでの100W負荷での電気の供給時間は13分。

- 使用期間が長ければUPSのバッテリーは劣化する(他の製品も同じ)。この製品のレビューによれば、使用開始2年で100W負荷時のバックアップ時間が30秒に減少とのこと。

- DS216jの消費電力は、アクセス時で14ワット程度、休止時には7ワット程度。そのため、DS216j専用のUPSとして使っていれば、バッテリーの寿命は長持ちするし、電気供給時間もかなり長い。

- メーカーではバッテリー交換非対応。

- バッテリーが死んだら、実質的に廃棄となる。

- 安いので、数年使ったら買い替えるという前提で導入するのもあり。

- 管理ソフトとしてPowerPanelPersonalEdition(PPPE)が用意されている。状態監視もできる。

- PPPEの対応OSは、Windows、Mac、Linuxであり、それぞれのOS用バージョンを公式サイトから無償でダウンロードできる。用意しております。

- PCとこのUPSを接続して、自動シャットダウンしたければPPPEを使うことになる。

- NASであるDS216jとUSB接続するのであれば、特別なソフトは不要。設定については後述する。

- LANポートなし。

- 雷サージ保護は116ジュール。

- PSE認定品ではないが、問題なし。

- UPSはPSEの対象外であり、PSEマークを取得していないだけ。

価格ココムの口コミも参考になります。

本当であれば常時インバーター方式の正弦波UPSを使うべきですが、AmazonのレビューではDS216jと一緒に使っている人が多く、比較的安価だったので導入しました。

DS216jがサポートするUPSにDS216jは載っていませんので、自己責任でお願いします。

連携の設定を行う

接続編

1:NASのDS216jはセットアップ済みとします。

2:UPSのバッテリーをある程度充電したら、DS216jの電源をUPSに接続します。

※この段階でフル充電にするとテストしにくいので、ちょっとだけ充電しています。

3:DS216jとUPSをUSBケーブルで接続します。

設定編

1:Synologyの公式サイトからDS216のマニュアルのPDFファイルをダウンロードします。

「ドキュメント」>「Synology NAS ユーザーズガイド – DSM x.0 基本」にあります。

マニュアルにUPSとの連携法が載っているので、事前に読んでおきます。

2:DS216jに管理者権限でログインします。

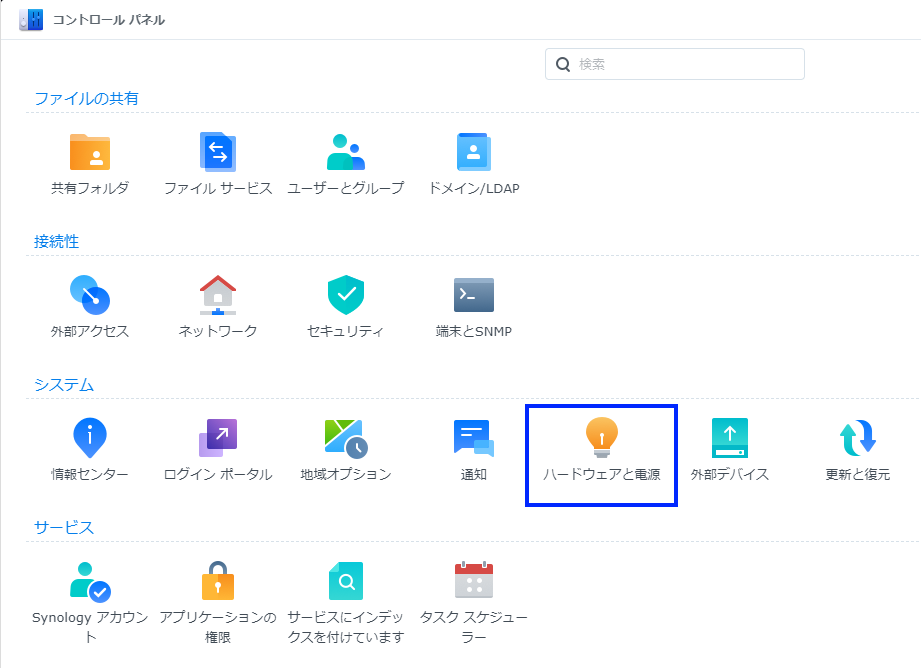

3:コントロールパネルを開きます。

コントロールパネルにて「ハードウェアと電源」[1]表示されていなければ、基本モードから上級者モードに切り替えます。を選びます。

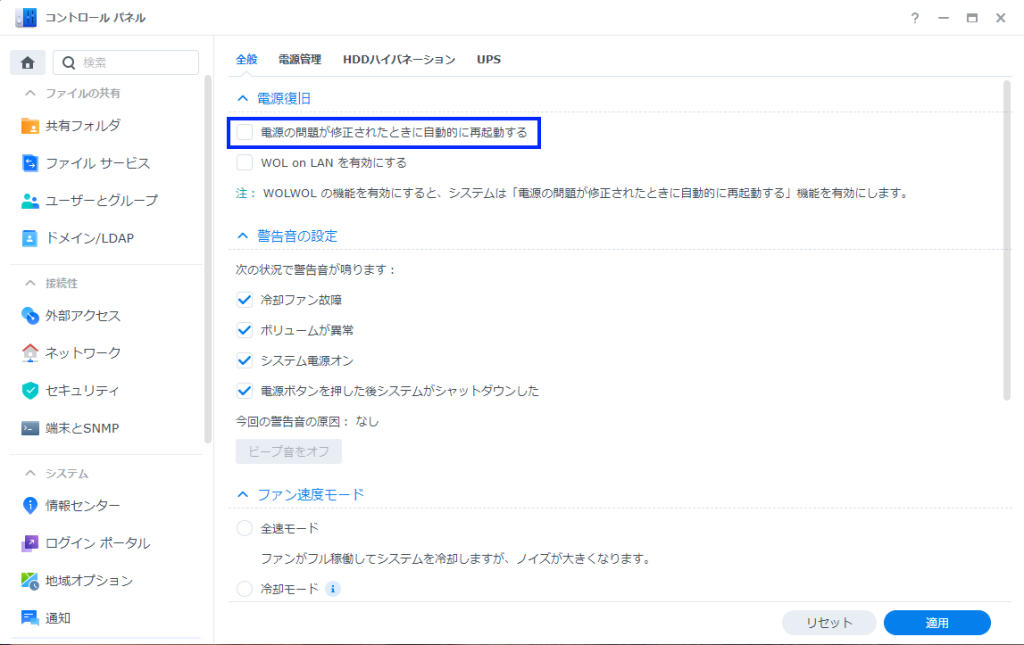

- 「全般」タブ

- 「停電後自動的に再起動する」にチェックを入れるかどうかはお好みで。

- サーバー室とかであればチェックを入れた方がよいかもしれないが、自宅であればチェックを入れない方がよい。なぜなら災害で停電になり、復旧してもまた停電になる可能性がある。電気が安定するまで、様子見の意味でも手動でDJ216jを起動する方が安心といえる。自宅から避難しているという状況もあり、無人の間DS216jをすぐに起動する意味がない。

- 「停電後自動的に再起動する」にチェックを入れるかどうかはお好みで。

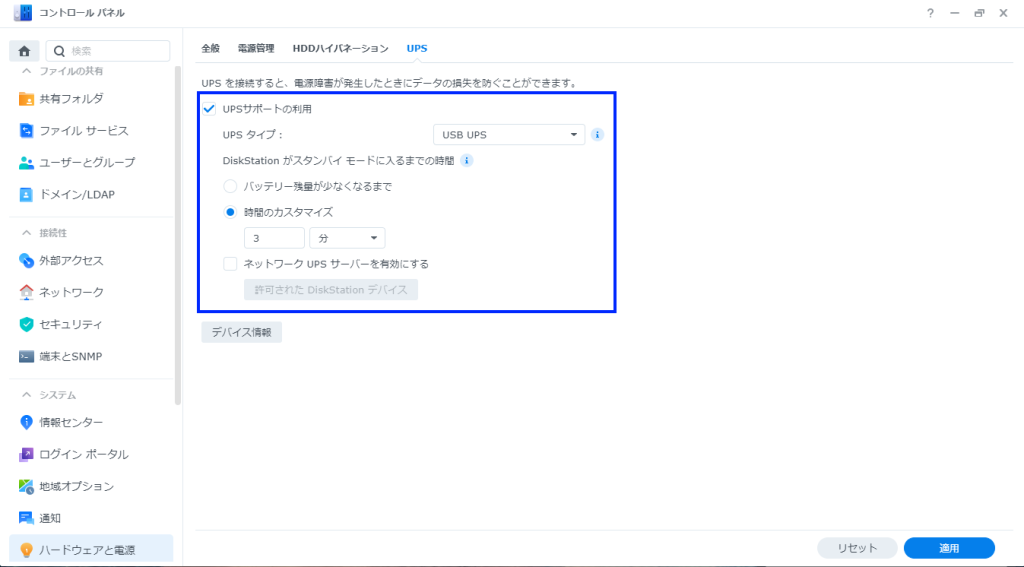

- 「UPS」タブ

- UPSとUSBで接続

- 「UPSサポートの利用」にチェック。

- UPSタイプは「USB UPS」を選ぶ。

- 「DiskStationがセーフモードになるまでの時間」に時間を指定。ここでは3分とした。

- 「システムがセーフモードになったらUPSを停止する」にチェック。

※DiskStationのバージョンによっては見た目や項目が若干異なるかもしれません。

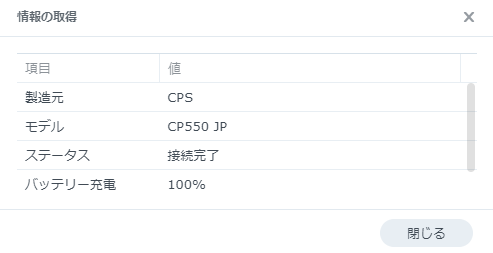

[情報の取得]ボタンを押すと、接続しているUPSの情報を表示できます。

最後に[適用]ボタンを押します。

テスト編

1:UPSの電源ケーブルを抜いて、バックアップモードに切り替えます。

UPSから「ピーピー」と音が鳴り、停電中であることを知らせてくれます。警告音を停止するボタンなどはなく、鳴りっぱなしなので少々うるさいです。

UPSがバックアップモードに切り替わった時点で、DS216jから見ると瞬電になりますが、これで電源が落ちないことを確認します。

2:バックアップモードになってから、指定時間後にDS216jがセーフモードになり、シャットダウンすることを確認します。

3:UPSの電源ケーブルを挿します。

4:DS216jの電源をONにして、PCからアクセスできることを確認にします。

おわりに

防災やNASのネタは今度も続くはずです。

記事にするまで時間がかかると思いますので、気長に待ってもらえればと思います。

References

| ↑1 | 表示されていなければ、基本モードから上級者モードに切り替えます。 |

|---|