執筆業でセミリタイアを実現するまで

目次

はじめに

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

ミジンコに転生したIPUSIRONです😀

本記事を読んでいる皆さんの一部には執筆に興味を持つ方もいるかもしれません。「アウトプットの一例として挙げてあったから」「本を出してみたい」「副業を始めたい」など、様々な理由があるでしょう。

少しでもそのヒントになることを願い、私の意見を述べていきます。

ミジンコのこれまでの執筆活動について

私についてはプロフィールページを見てもらえれば大体わかりますが、ここではどういった執筆活動をしてきたかについて簡単に紹介します。

大学3年の頃に処女作『ハッカーの教科書』(データハウス刊)が発売されました。その後コツコツと20年近くIT技術書の執筆を継続しています。その途中大学院に入学したり、ソフトウェア会社に勤めたりして執筆を兼業として時期がありました。現在では執筆を本業として活動しており、ようやく軌道に乗り始めた状況です。

中学校までは国語が大の苦手で、本を書くようになるとはまったく想像していませんでした。そして、『ハッカーの教科書』でデビューした当時も執筆業を本業とするとは思ってもいませんでした。

人生はどう転ぶかわかりません。これまで様々な困難がありましたが、今にして思えば執筆を途中で止めず、今日まで継続してきてよかったと実感しています。現在執筆していることに大変満足しており、死ぬまで執筆を続けたいと思っています。

IT技術書の執筆とその仕事内容

読書を通じて大量の知識をインプットし、それを頭の中で整理・熟成させ、アウトプットとして原稿を書いています。1,000冊のインプットで、1冊のアウトプットが生まれているような感覚です。

元々読書好きなので、インプットに関してはまったく苦になりません。それが仕事の一環であることは幸せな状況といえます。

一方、アウトプットである原稿を仕上げることは毎回大変な思いをしています。

サイトの記事を書くことと本を書くことには大きなギャップがある

自分のサイトで技術の記事を書く行為と比べて、大変さが格段に上がります。自分の書きたいところ以外についても手を抜けないのです。

例えば、ネットワークの高度な技術を説明するところは、筆者の得意分野なのでとことん書きたいと思うでしょう。そのためモチベーションが高いため書くのが苦になりません。しかしながら、本として出版するにはそれだけでは足りません。本はページ数が限定され、締め切りも決められているので、書きたいものを全部書くことは物理的にできません。完璧な本を目指す人もいますが、正直なところそれは無理なのです。どこかの時点で妥協して、完璧さを目指すのではなく、完成を目指さなければならないのです。大変さはこれだけではありません。ブログでは初学者向けの内容は省略が許されますが、本では許されません。ソフトウェアのインストール手順、基礎的な用語(IPアドレスや各種プロトコルなど)の説明も飛ばすわけにはいかないのです。

全体を書き上げても終わりではありません。場合によってはページ数の調整のために削らなければなりません。

最後に校正という作業が待っています。筆者の場合は校正時に原稿を3回以上チェックします。自分の原稿を何度もチェックするというのは意外とつらいことです。作業感が大きいため、飽きやすく、集中力が切れやすいのです。校正には、執筆時とは別の大変さが待っているわけです。とはいえここで手を抜いてしまうと、後が大変になります。本になってしまえば、簡単に修正できません。読者から指摘されることになりますし、正誤表を更新する手間が生じます。修正できたとしても、コストはかかりますし、増刷のタイミングだけになります。しかも大幅な修正は困難です。

よって、校正をいかに効率よく、そして効果的に行うのが筆者の腕の見せ所ともいえます。私の場合は、「テキストデータを目視で推敲⇒複数の校正ツールでチェック⇒紙に印刷して目視で2度チェック」という一連の流れを基本スタイルとしています。前からこの手順をやっていたわけではなく、徐々に改良して今のスタイルに落ち着いただけです。場合によっては、音声による校正、第三者による校正(外部校正)などを追加することもあります。

以下の記事も参考になると思います。

本を書くことによる充実感

少々本の執筆の大変さばかりを書いてしまいましたが、完成したときはこれまでの苦労が吹き飛ぶほどの充実感に満たされます。そして、出版された本の売れ行きがよかったり読者からの評判がよかったりすれば、充実感はさらに倍増します。私にとってこれが止められない大きな理由の1つです。

生活サイクル

ここでは私の生活サイクルを紹介しますが、あくまで一例で過ぎません。当然ながら他の方はまったく異なる生活サイクルになります。そして、本業か副業なのかによっても変わってきます。

大前提として、締め切りさえ守れば、仕事の時間配分を自由に設定できます[1]出版社や編集者によっては進捗報告が必要な場合があります(進捗報告がよい悪いという話ではない)。。前倒しに進めて後半をバッファーとして取っておき時間が余れば品質をより高めたり、逆に締め切り直前にまとめて作業を進めたりとスタイルを選べます。曜日の感覚がなくなります。プライベートで外出する際には、混んでいる祝日を避けることも可能です。旅行が好きな方であれば、あえて連休シーズンを避け、交通費が格安になるタイミングを狙えます。 上記は長期のスパン(数ヶ月単位)での話ですが、1日の中でも好きな時間帯に仕事ができます。夜型であれば、昼間は寝て夜に執筆できます[2]一緒に暮らしている人がいれば、お互いの生活スタイルは影響し合うので、完全に自由になるわけではありません。。早朝に仕事を初めて、正午までに1日のノルマを終わらせて、その後はゆっくりと趣味の時間を楽しむこともできます。

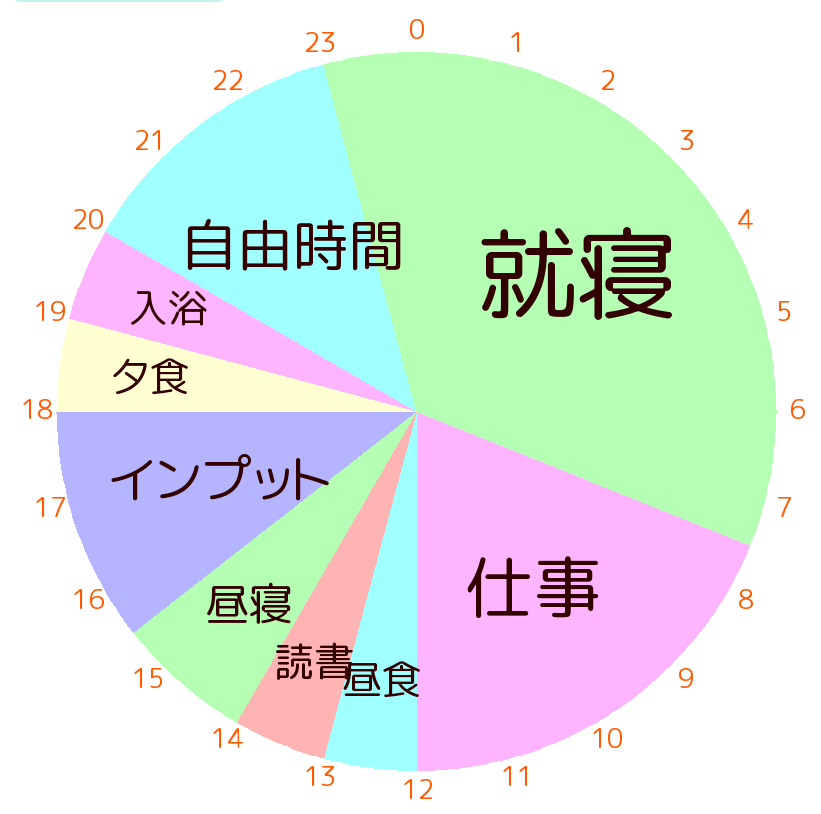

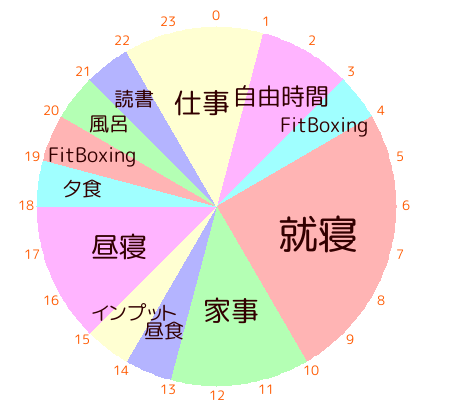

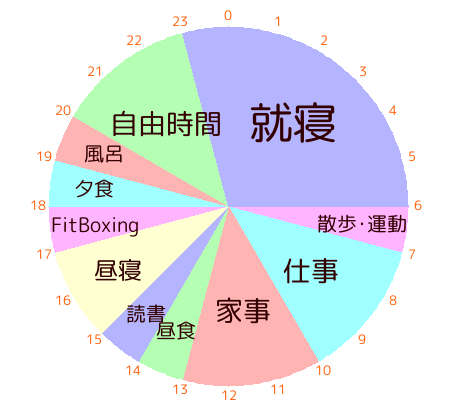

ミジンコの生活サイクル【2020年版】

次の図は2020年当時の私の1日の予定を円グラフにしたものです[3] … Continue reading。

1日の仕事時間(執筆活動)は3時間としています。これ以上増やしても集中力が低下して効率が下がるからです。できれば正午までに仕事を終わらせます。仕事は継続して3時間ではなく、30分や60分といった短い時間を積み重ねます。

仕事の合間に5~10分の休憩を設けています。

休憩では気分転換を兼ねて、犬の散歩、運動、読書、家事を終わらせます。

優先度の高いものを前倒しで終わらせておくと、精神的にも楽になります。午後からは読書や情報収集などのインプットに重点を置きます。

インプット時も細かく時間を分け、その合間には買い物や犬の散歩を済ませます。

そして、夕方から寝るまでの間は自由時間として趣味に費やします[4]DIYによっては電動工具を使ったり塗装したりします。こういった作業は夜に行えないので、明るいうちに済ませます。。

通勤時間がないので、起床してすぐに仕事を取り掛かれますし、気分転換も自分のペースで行えます。

ミジンコの生活サイクル【現在】

どういった生活をしているのか気になる方は、私のTwitterのタイムラインを覗いてみてください。

会社勤めと自宅作業のギャップ

会社員であれば帰宅後や休日は強制的に仕事から離れることになります。一方、自営業の場合は仕事のメリハリを決めておかないと、つい仕事のことばかり考えてしまいがちです。休憩や休日関係なく、24時間365日仕事が付きまといます。なぜなら自営業では作業時間が誰かに管理されているわけではなく、さらに作業時間が収入に直結するからです。仕事をやればやるほど収入は上がり、逆にサボればその分収入は下がってしまいます。

私は「満員電車が嫌い」「集中力が持たない」「外食を避けたい」[5] … Continue reading「たくさん寝たい」と思っているので、生活スタイルを自由にカスタマイズできる仕事でよかったと実感しています。特に「好きな時に起きて、好きな時に寝られる」というのは性に合っています。

執筆を本業にするということ

執筆活動は誰でも可能です。学生・会社員であっても、無職であっても問題ありません。最初は気軽に執筆活動に挑戦してみてください。

一部の方は本格的に執筆を本業にしたいと考えたかもしれません。そうであれば、開業届を出して個人事業主になることをおすすめします。なぜなら確定申告時に青色申告を選ぶと税制上有利であり、その青色申告を選ぶためには個人事業主(あるいは法人)でなければならないためです。なぜ青色申告にこだわるのかというと、次のように節税効果を期待できるメリットがあるためです。提出する書類は若干増えますが、確定申告用のソフトやサービスに任せているのであれば手間はかかりません。

場合によっては平均課税制度を適用できる

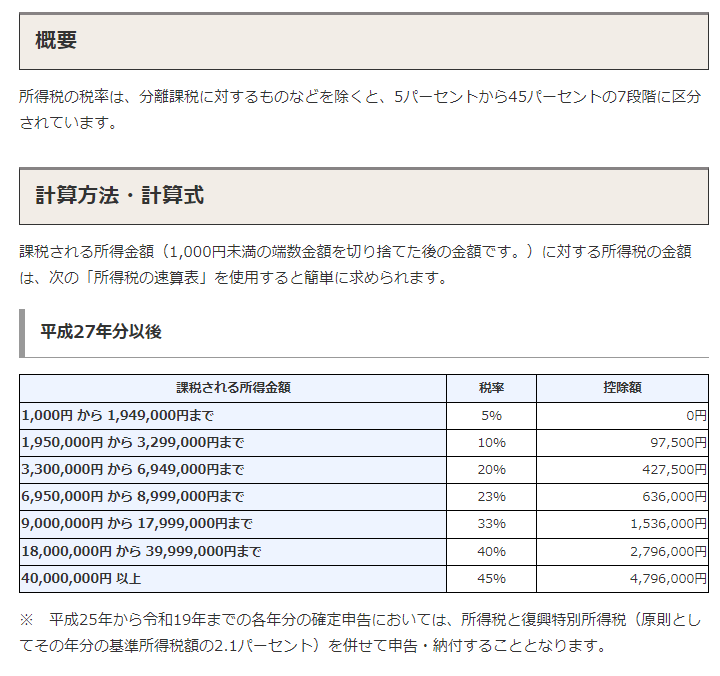

所得税は所得が大きいほど税金が高くなります。これを累進課税制度といいます。

累進課税には単純累進課税と超過累進課税があります。

単純累進課税は、所得が一定額を超えた場合に、その全体に対して税率を適用する課税方式です。一方、超過累進課税は、所得が一定額を超えた場合に、その超えた金額に対してのみ、最も高い税率を適用する課税方式です。日本の所得税は超過累進課税になります。

例えば、課税所得が300万円の人に10%の税率を課すなら、195万円に対しては5%、195万円を超過した分に関しては10%税率が適用されます。このときの所得税を計算すると、20万2,500円(=195万円×5%+(300万円-195万円)×10%)になります。

ただし、この計算法では複雑になりますので、国税庁が公開している控除額の早見表を使って計算するのが一般的です[6]No.2260 所得税の税率。

執筆業だと数年に一度大ヒットする作品を生み出す可能性があります。するとその本の印税が入った年の所得が、それ以外の年と比べて極端に高くなってしまいます。

例えば、毎年200万円の所得が5年続けば、毎年の所得税は10%、控除額は97,500円になります。つまり、毎年の所得税は102,500万円(=200万円×10%-97,500円)になり、5年間での納税すべき所得税額は約51万円です。

一方、5年の内の1年だけ1,000万円の所得があれば、その年の所得税は33%、控除額が1,536,000円になります。つまり1,764,000万円です。他の4年が無収入だったとすれば、5年間での納税すべき所得税額は約176万円です。

このように一定期間の所得が同じにもかからわず、一時期の所得が大きく上振れする場合は、納税額が大きくなってしまうわけです。

こうした現象が起きやすい職業には、文筆家、作曲家、プロ野球選手、漁業などが挙げられます。毎年の収入が不安定(低いわけではなく上下幅が大きい)である職業の人にも公平に納税してもらえるように、平均課税制度が用意されています。

平均課税制度とは、変動所得や臨時所得において、所得税の負担を軽くするために税額を算出する方法であり、通常の超過累進税率よりも税率が低く設定されています。ただし、誰でも平均課税制度を選択できるわけではなく、条件があり、その条件をクリアしたうえで申告する必要があります。

個人事業税はどうなる?

個人事業税とは個人事業主が都道府県に対して納める地方税です。法定業種で事業所得金額が290万円を超える個人事業主は個人事業税を納付する義務があります。

大抵の職業は法定業種に該当しますが、作家、漫画家、文筆業などの一部の職業は該当しません。

よって、文筆家であれば個人事業税を支払う必要がありません。

ただし、開業の申請時に何を書いたかではなく、実際に行っている事業内容に適用されるので注意してください。

文筆家であれば文芸美術国民健康保険に入れる

個人事業主であれば通常国民健康保険に加入しなければなりません。所得が増えれば保険料が負担になります。

ところが、文筆家であれば文芸美術国民健康保険に入れる可能性があります。もし加入できれば、毎月固定の金額であるため、いくら稼いでも保険料が負担になることはありません。

文筆家を職業に選ぶと日常でどういう扱いを受けるか

ところで、一般的に社会的信用は下がることを覚悟しなければなりません。ネットでも一時期に話題になりましたが、救急隊員で職業を聞かれたので「著述家」と答えたら「無職ですね」と返されたという話があります。

「クレジットカードの審査に通らない」「銀行からお金を借りられない」という話はよく聞きます。いくら収入が多くて、有名な小説家であってもこのような扱いをされてしまうのです。

職業や仕事を答える場面は日常において多々あります。無用なトラブルや不快な思いを避けるために、パターン別によって答え方を変えるとよいでしょう。

- 選択肢に「自由業」「自営業」がある場合…「自由業」を選ぶ。

- 選択肢に「自営業」しかない…「自営業」を選ぶ。

- 雑談やちょっとした確認で職業を聞かれた場合…「自営業」と答える。さらにその内容を聞かれた場合は段階を追って答える。

- 私の例でいえば「自営業」→「著述家」(本を書いている)→「コンピュータの本」→「セキュリティ関連の本」となる。

- 税務署が関係する書類の場合、開業届の控えを添付する場合…整合性が合うように、開業届の職業欄に記載した内容。

- 屋号を要求された場合…開業届で屋号を設定したはずなのでそれを答える。屋号なしでも開業できるが、そのときは本名を屋号にしておけば、屋号を聞かれたときに楽できる。

- 総務省の日本標準産業分類[7] … Continue readingにおけるカテゴリー…大分類は「L 学術研究,専門・技術サービス業」、中分類は「72 専門サービス業(他に分類されないもの)」、小分類は「727 著述・芸術家業」、細分類は「7271 著述家業」になる。国勢調査などで使われている。

- 口座開設のような場面で業種を入力する場合はこちらのカテゴリーを参考にすればよい。

- 総務省の日本標準職業分類[8] … Continue readingにおけるカテゴリー…大分類は「B-専門的・技術的職業従事者」、中分類は「21-著述家、記者、編集者」、小分類は「211 著述家」になる。

執筆業の収入について考える

商業誌による利益

IT技術書の場合、印税はざっくり8%前後だと思ってください。

※出版社や契約内容によっても変わります。

印税収入=(本の値段)×(売れた数)×8%

※一人で1冊を書いた場合。

複数人で書けば分割されます。翻訳はパーセンテージがもっと低くなります。

一方、電子書籍はパーセンテージが高くなります。ただし、セールをよくやっているように本の値段が変動(半額とか)します。

※上記の式で「売れた数」といっていますが、場合によっては本が印刷されただけでカウントされることもあります。特に初刷りの場合がそうです。ここでは細かいことは置いておいて、本屋で売れた分を単純にカウントしています(返品されたものは売れた物にカウントされません)。

同人誌による利益

同人誌の場合は、印税とか関係なく、売り上げた分全部自分のものになります。

ただし、技術同人誌の場合はそう簡単に何万部とか売れるようなものではありません。

※成人向けの同人誌は別です。

本の売上げを野球に例えると

印税収入を高めたければ、本の値段がそこそこ高いこと、そしてたくさん売れることが絶対条件となります。

具体的に数値を挙げると、商業誌が1万冊を超えたならIT技術書の世界ではヒット作に入るといえます。数万冊になれば大成功でしょう。

例えば、3千円の本が1万冊売れたとしても、たったの240万円です。IT技術書の世界で1万冊が売れるというのは、まあまあ売れている部類になります。野球で例えれば、ヒット~二塁打に近いです。

初刷り3千部で、増刷されなかったというパターンもよくあります。こうなると、100万円未満の仕事になります。1冊を仕上げるのに少なくとも半年はかかっているにもかかわらずにです。

逆に値段の高い本が3万冊を超えてくればかなり大きな収入になります。1千万円ちかくなってきます。ホームランとはいえませんが、3塁打ぐらいでしょうか。

ミジンコの場合はどうなのか

私は20年間以上執筆していて、三塁打に相当するような本は4冊しかありません。

- 『ハッカーの教科書』・・・処女作。学生の頃だったのでさらにバイトより金銭的に余裕が出たことになる。スロットとジャンクフード(贅肉)に変換された。

- 『ハッカーの教科書 完全版』・・・1冊5,800円ぐらいと高いのに売れたので、爆発的な売上げになった。大学院の資金+3年間の生活費で消えた。

- 『ハッカーの学校』・・・15,16?刷りと一番の刷り数(冊数ではない)を叩き出した。ITエンジニア本大賞の最終3冊に残り、特別賞をもらって、『ハッキング・ラボのつくりかた』を執筆するきっかけとなる。

- 『ハッキング・ラボのつくりかた』・・・まあまあの単価(3,800円+税)で、冊子版+電子書籍の合計売上げ冊数が4万部ぐらい。ITエンジニア本大賞の最終3冊に残ったが落選。収入的には今の資産の礎となる。

書店に本が並ぶときの心境

書店に本が並ぶ頃になると、ワクワク感が半分、評判が悪くて叩かれるかもしれないという不安感が半分です。本を出したばかりの若い頃はワクワク感しかありませんでしたが、数をこなすと批判される場面が少なからず体験します。その結果、数をこなしていくたびに不安感が増加していきました。最近では批判に慣れたこともあり、ワクワク感が半分、不安感が半分程度に落ち着いています。もう出版した本に関していくら不安に思ってもどうしようもないので、次の本の企画に取り掛かかったり、一時的に趣味に没頭したりして気分を紛らわせる術を身に付けました。

IT技術書の執筆を専業にするのはすすめられない

私自身はIT技術書の執筆を専業としており、今でこそ充実な日々を謳歌していますが、運がよかっただけです。

他の方に対して「IT技術書」かつ「専業としての執筆活動」はまったくおすすめできません。

なぜ「IT技術書」かつ「専業」執筆がすすめられないのかというと、「割に合わないこと」「ギャンブル要素が高い」の2つが挙げられます。本業がジャンブルそのものになります。自分一人だけならそれでもよいかもしれませんが、家族がいれば理解がなければ破綻します。

1冊の商業出版だけはあり

ただし、専業ではなく副業であれば、1冊の商業誌を執筆することについては例外となります。

執筆の報酬以上に、別の効能を得られます。最初の1冊は名刺代わりになりますし、IT業界での知名度アップ、副収入、自己満足にもつながってきます。また、難関資格や学歴で勝手にすごいと思う一定層が世の中にいるので、彼らに対してはったりにも使えます。

結局のところIT技術書の執筆業で食べていけるのか?

執筆を専業にすると収入だけでなくメンタルに関しても安定しないことを述べました。

私の場合で言えば、大ヒット作もあれば、まったく売れなかった本もたくさんあります。執筆歴が20年であり、個人的に大ヒットといえるのは4冊存在します。その4冊は『ハッカーの教科書』『ハッカーの教科書 完全版』『ハッカーの学校』『ハッキング・ラボのつくりかた』です。

単純計算で5年に1冊は大ヒットといえます(大ヒットといっても3塁打レベル)。ヒットや2塁打レベルの本がちらほらあり、三振アウトだった本もあります。つまり、売れた本もあれば売れなかった本もあり、年収を平均化すれば会社勤めと比べてせいぜい同等程度でしょう。

正直なところ貯金が数十万円しかなくなり、路頭に迷う寸前だった頃もあります。これではダメだと思い、大ヒットがあっても生活レベルを上げずに倹約に努めるようにしました。その結果ある程度を貯蓄できました。そして、ここ数年の本の売上や投資の運用結果が好調であるため、資産は順調に増えています。

結局のところ食べていけるのか?

正直なところIT技術書の執筆だけで食べていけるのか気になる人もいることでしょう。1年に何冊も書ける人であれば別ですが、私の場合は現状のところ商業誌であれば1年にせいぜい1、2冊が限界です[9]若い頃は量産できましたが、逆に品質もそれだけ低かったといえます。。

まったく増刷されなかった場合、年収は大きく落ち込みます。別の本業があったり学生であったりすれば臨時収入として考えて生活に大きく影響を与えませんが、本業であれば死活問題です。

毎年1,2冊をコンスタントに出していても、(私が書いた本のうちで)売れる本は平均5年に1冊だけということになります。 なぜこう少ないのかというと、能力、運、タイミングなどの要素があると思います。

出版社や著者は事前に売れそうな本を企画します。しかし、それが本当に売れるかは出してみるまでわかりません。個人的には思惑通りいかないことが多い印象があります。想像以上に売れなかったというパターンもあれば、よい意味で思惑を外れて想像以上に売れてしまうこともあります。売れる想定の本を作っても、結果的にはこの程度の割合に落ち着いてしまうわけです。

例えば、印税1,500万円の本を書けたとしても、そうした大ヒット作が5年で1回であれば、平均して1年300万になってしまいます。これが副業ならよいかもしれませんが、専業なら割に合わないどころか、生活が成り立たないでしょう。 ※私は「運のよさだけ」で20年間続けられただけです。「運よく売れた」「運よく周囲の人材に恵まれた」「運よく家族が認めてくれた」という感じです。

以下の記事に私の具体的な年収と資産の一部を掲載しています。

商業誌と同人誌の両輪がうまく回った

副業をやり始めたのも大きいといえます。私は副業を色々やっていますが、一例として同人誌の執筆活動を挙げます。同人誌即売会(オフライン)で新刊を頒布すれば、1日で数十万円の売上になります(印刷代を除く)[10]これはIT技術同人誌の話です。漫画系の大手サークルの同人誌であれば桁違いの売上になります。。同人誌即売会を終えても日々売れ続ければ、1ヶ月当たり数万円の利益になっています。

例えば、1冊千円の本が毎日売れれば、3万円の売上になるわけです(手数料は別)。当然ながら徐々に売り上げは落ちていくわけですが、1年に1冊ずつ新刊を出せばその分が上乗せされるわけです。

次の画像は新刊が出たばかりの月の前後におけるBOOTHの売上の様子です。新刊を出さずに1年ぐらい経ちますが、それでも月2~3万円の売り上げがあります。

私は商業誌の執筆を本業とし、同人誌の執筆やその他の副業等(株式運用を含む)で副収入を得て、生計を立てています。仕事内容を選べ、1日の仕事量は3時間程度です。ある種セミ・リタイアを実現した状態といえます。さらに仕事時間を減らしても生活できますが、今やっている執筆という仕事が好きなので継続している状況です。

よって、IT技術書の執筆だけで全員が食べていけるとは断言できませんが、少なくとも私は現状食べていけています。つまり、副業を組み合わせればセミ・リタイアさえ実現可能といえるでしょう。

ミジンコの副業と資産運用

本業の執筆業の売上は当てになりません。印税が入金されるのは1年に2回のタイミングしかありません(出版社による)。はっきりいえば増刷されなければ、所刷の分の入金だけで終わってしまいます。

そして、いくら貯蓄を溜めたとしても、セミリタイア生活になり仕事量を減らせば生活を維持するだけで貯蓄は目減りしていきます。つまり、副業で少しでもキャッシュを確保しつつ、運用して増やしていかないとセミリタイア生活を維持できません。

現在の以下の戦略で副業と資産運用を行っています。

- メイン投資

- インデックス投資・・・オルカン、S&P500

- サブ投資

- 株主優待クロス…ほぼコストゼロでおこづかい稼ぎ。

- 高配当株投資

- 株主優待投資…一部の日本株を優待目的として継続保有している。

- IPO投資…毎回狙っているが当たらなすぎる。年に2回ぐらいは当選。

- おまけ投資

- 単元未満株…LINE証券でこつこつ買っている。特に株のバーゲンセールを狙っている。

- 仮想通貨…トレードでは負けまくり。DeFi、ステーキングなどに挑戦したが、ハッキングリスクや税金の計算が手間すぎて撤退。2022年1月にはマイニングも撤退。

- 投資に回す資金確保のための行動

- 商業誌の執筆…体力低下により1年に1、2冊ペースでしか書けない。セミリタイアという前提でいえば、1冊と見ておくべき。当たれば大きいが、前述したように3塁打級の大当たりは5年に1冊しか出せない。

- 同人誌の執筆…年に1冊出せばキャッシュフロー的にかなり楽になる。技術書典やBOOTHでの売り上げ。KDPの売上(スズメの涙)。

- ポイ活…ポイントサイトでの高額案件。銀行間でお金をグルグル回すというポイント錬金術。1つ1つは小さいが集めると馬鹿にできない金額になる。

- 物販…波はあるがそこそこ。2022年5月頃から積極的に開始。売り上げもでかいが仕入額もでかいので、結局2024年からは消費税を納めることになる。

- ブログのAdSense…ほぼ売上なし!

- Amazonアフィリエイト…一時期のように爆発的に利益はないが、今でもそこそこ。

- 懸賞…食費が浮いて、倹約生活が少し捗る。

現状は副業・副収入で生活を維持しながら、資産運用で増えた分はそのまま再投資し、本がたまたま売れたらドカンと入金している状況です。現在はまだ現金の保有率が多いので、2年に分けて投資信託に積立します[11]一括投資の方がよいことはわかっていますが、暴落が来ないことを祈るしかなくなってしまうので、あえて分割投資しています。。そして、途中で暴落があれば大きくスポット購入する予定です。

なお株主優待投資や株主優待クロスについては以下の記事を参照ください。

複数の収入源がある安心感

以上は同人誌を副業にした場合ですが、副業は複数持つことをおすすめします。複数の副業を持つことを「複業」と表現する場合もあります。

なぜ複業を勧めるのかというと、万が一のときの備えになるためです。2020年には新型コロナ・ウイルスが大流行して生活様式が一変しました。その煽りを受けて本業が成り立たなくなっても、副業でしのげるかもしれません。逆に「ピンチはチャンス」といわれるように、副業を飛躍させて、本業以上に稼いだ人もたくさんいます。本業と副業、そしてそれぞれの副業はなるべく多種多少であるほど被害が少なくなります。リスクを分散すれば、生き残れる可能性が増えるわけです。コロナ禍では執筆業にはあまり影響がありませんでしたが[12] … Continue reading、執筆業に対して逆風が吹くようなことが今後起こらないとは限りません。

副業には色々ありますが、1回型ではなく継続型(ストック型)のものがおすすめです。「働いた一定の時間に対して、何回報酬が支払われるのか?」という質問に対する答えによって、どちらに属するのかがわかります。

「1回」という答えであれば1回型になります。例えば、給料、原稿料、物販などはこちらに属します。

一方、「複数回」「場合によっては定期的に継続する」という答えであれば継続型になります。1つの努力に対して何度も支払いが受けられます。例えば、次に示すものが当てはまります。

- 本の印税

- AmazonのKDP(Kindle Direct Publishing)…電子書籍をKindle Unlimited(読み放題サービス)に設定すると、Unlimitedの加入ユーザーに対して0円で提供されます。0円なので、有料のときに比べて数倍の数がダウンロードされます。読者は0円ですが、著者側にはページ数(厳密にはAmazon独自の基準であるKENP)に応じて収益が分配されます。1ページ(KENP)当たり約0.5円程度です(いつも同じ金額とは限らない)。IT技術書では1ページを読み通すのに時間がかかりますし、ダウンロード数もものすごく多いとは考えられないので、Kindle Unlimitedで利益を出すのは難しいかもしれません。逆に漫画本はKindle Unlimitedと相性がよいといえます。数ページぱらぱら読み進めるはずで消化率が高く、その結果収入も期待できます。PRに成功すればひと月で100万円以上も夢ではなく、年間で1,000万円を稼いだという漫画家も存在します。

- 動画配信

- ブログの広告収入

- 自作のスマホアプリの広告収入

- クリエイターの著作権使用料(写真・イラスト・音楽・映像・などの素材販売を含む)…ストックフォトを含む。

- 保険代理人が売る一生型の特約

- フランチャイズの販売権手数料

- 不動産収入

- 株式の配当金

- など

こうした継続型の副収入が有利なのは、仮に1回に稼ぐ金額が小さくても、結束させて長期間運用することで大きな力を発揮できる点です。1日に100円稼ぐものであっても、100の副収入があれば、1日で1万円稼いでくれることになります。これが素晴らしいのはまったく手間をかけていないので1万円を稼いでくれるということです[13]状況によってはメンテナンス程度の手間はかかるかもしれません。。空いた時間に、101個目の副収入を作ることに費やせるのです。

文筆家の老後資産を考える

基本は次の記事の内容がベースになります。

それでも自分はIT技術書の執筆活動を続けるしかない

References

| ↑1 | 出版社や編集者によっては進捗報告が必要な場合があります(進捗報告がよい悪いという話ではない)。 |

|---|---|

| ↑2 | 一緒に暮らしている人がいれば、お互いの生活スタイルは影響し合うので、完全に自由になるわけではありません。 |

| ↑3 | 忙しい時期や生活スタイルが崩れてしまった場合はこの限りではありません。特に校正作業の時期は時間さえあれば仕事をしているような状況が1ヶ月ぐらい続きます。 |

| ↑4 | DIYによっては電動工具を使ったり塗装したりします。こういった作業は夜に行えないので、明るいうちに済ませます。 |

| ↑5 | 外食が嫌いなわけではありません。外食にするとどうしても栄養バランスを自分でコントロールしにくいためです。また、長い目で見ると自炊の方が倹約できるためです。 |

| ↑6 | No.2260 所得税の税率 |

| ↑7 | 日本標準産業分類は事業所(モノやサービスを提供するところ)を経済活動別に分類したものです。執筆時点では平成25年[2013年]10月改定版が使われています。https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm |

| ↑8 | 日本標準職業分類は個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、これを体系的に配列したものです。統計を職業別に表示する場合の標準的な分類です。執筆時点では平成21年12月版が使われています。https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/index.htm |

| ↑9 | 若い頃は量産できましたが、逆に品質もそれだけ低かったといえます。 |

| ↑10 | これはIT技術同人誌の話です。漫画系の大手サークルの同人誌であれば桁違いの売上になります。 |

| ↑11 | 一括投資の方がよいことはわかっていますが、暴落が来ないことを祈るしかなくなってしまうので、あえて分割投資しています。 |

| ↑12 | 繰り返しになりますが、私個人の話であることを強調しておきます。出版社、書店、他の著述家の話ではありません。Webライターはコロナ禍の煽りを受けて仕事の依頼が激減したという話を聞いています。Webライターに発注する側が経営難のためにメディア展開に力を割けられないというのが理由だといいます。 |

| ↑13 | 状況によってはメンテナンス程度の手間はかかるかもしれません。 |