1Passwordの緊急用コードとデジタル遺品 ― 安心をつくる保管戦略【1Password編】

目次

はじめに

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

ミジンコに転生したIPUSIRONです😀

本記事はソースネクスト社の「1Password 無償提供キャンペーン」により製品提供を受けて執筆しています。ただし、記事内容は筆者独自の視点に基づく考察です。

PR案件をいただく前から、私は1Passwordを愛用していました。導入して良かったツールのベスト3に入ると感じており、口コミでもおすすめしていました。

好きなツールを記事にしようと思っていたところ、ちょうどキャンペーンの告知があり、応募して当選しました。結果的に一石二鳥だったといえます。

1Passwordとは

1Passwordは、複数のパスワードやクレジットカード情報、各種アカウント情報を一括して安全に管理できるソフトウェアです。

ユーザーは1つのマスターパスワードを覚えておくだけで、登録しているすべての情報にアクセスできます。

1Passwordの特長

特長としては以下のような点があります。

- 多様の情報を管理可能:あらかじめ多くのアイテム種別が用意されている。これにない情報はドキュメントやセキュアノートに保存できる。

- 強力な暗号化による保護:保存されたデータはAES-256ビット暗号で保護される。

- 自動生成機能:安全性の高いランダムなパスワードを自動で生成できる。

- マルチデバイス対応:Windows、Mac、iOS、Androidなど異なる端末で同期利用が可能。

- セキュリティ監査機能(Watchtower):流出・再利用パスワードを検出して警告してくれる。

以上のように「便利さ」と「堅牢な暗号化」を両立した代表的なパスワード管理ツールであり、個人だけでなく、企業やセキュリティ専門家も採用しています。

私は1人用ライセンスで契約し、Windows・Mac・iPhone(iOS)に導入しています。店頭でクレジットカード決済時に暗証番号が思い出せないとき、1Passwordで確認できて助かったこともあります。

ブラウザーのパスワード保存機能もありますが、同一サービスで複数アカウントを扱うのは苦手です。対して、1Passwordなら別々に管理できるので重宝しています。

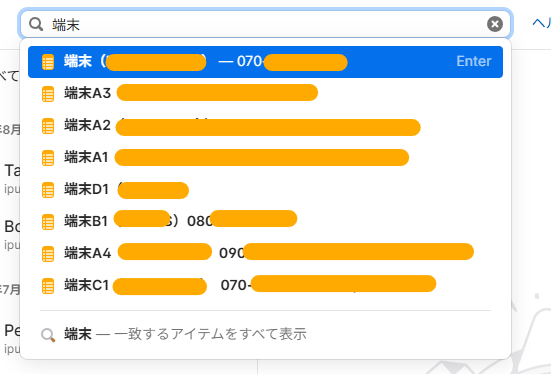

また、私はスマホを10台以上所持しているため、その端末情報もドキュメント機能やセキュアノートで管理しており、手放せません。

1Passwordであれば緊急時でも大丈夫

パスワード管理ツールは便利さを強調されがちですが、真の価値は「緊急時の安心」にあります。

1Passwordが用意している緊急用コード(Emergency Kit)は、マスターパスワードを忘れてしまったときや、端末を紛失した際の最後の保険になります。

本記事では、セキュリティ専門家の立場から、緊急用コードの重要性とその保管方法、さらにデジタル遺産の観点まで踏み込んで考察します。

緊急用コードとは何か

1Passwordの緊急用コードとは、アカウント復旧に必要な情報が記載されたものです。

マスターパスワードを忘れてしまっても、このコードがあればアカウントを復元できます。

逆にいえば、マスターパスワードと緊急用コードの両方を失えば、誰もアカウントを復元できません。運営会社ですら不可能です。

緊急用コードはなぜ重要なのか

セキュリティの原則として「忘れたパスワードを簡単にリセットできない」ことは強みになります。

しかしながら、同時に復旧手段がなければユーザー自身がデータにアクセスできなくなります。

この「強み」と「リスク」を両立させるために設計されているのが、緊急用コードになります。

1PasswordのSecret KeyとEmergency Kit

ここまで「緊急用コード」と一般的に呼んできたものは、1PasswordにおいてはSecret Keyを指します。

Secret Keyはアカウント作成時に自動生成されるランダムな秘密情報で、マスターパスワードと組み合わせて初めて機能します。

このSecret Keyを含め、サインインに必要な情報をまとめたものが Emergency Kitです。

Emergency Kitを出力しておこう

1:1Passwordの公式サイトにログインします。

※メールアドレスとマスターパスワード(1Passwordアプリ起動時に内容表示するためのパスワード)でログインできます。

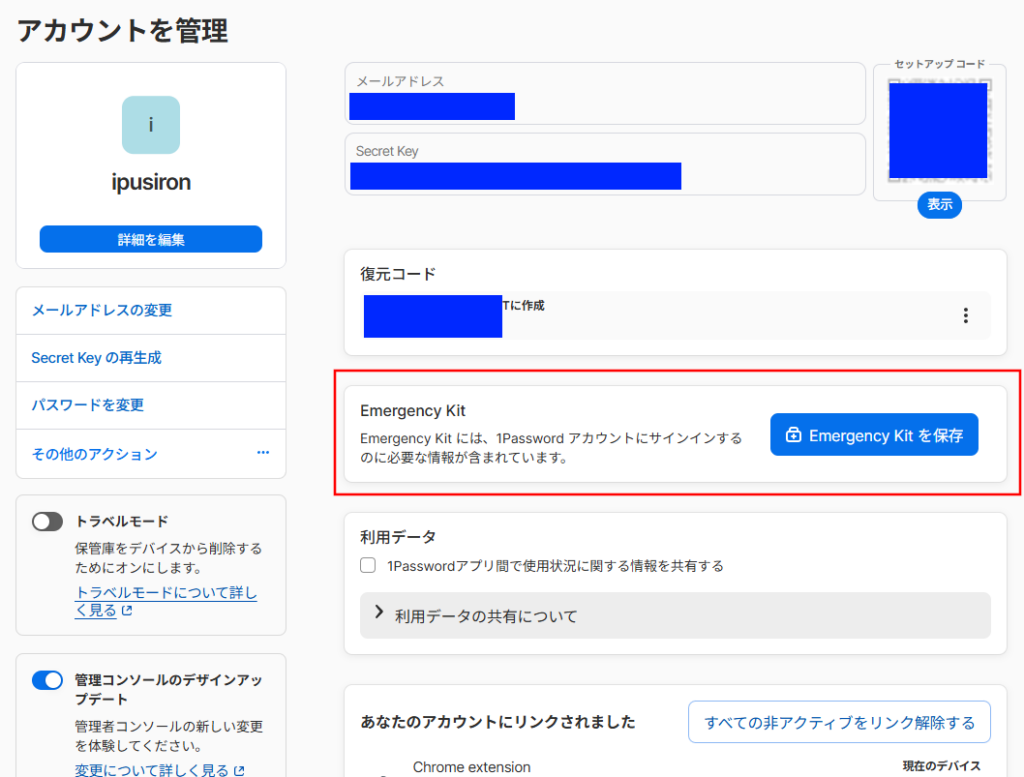

2:右上の「ユーザー名」>「アカウントを管理」を選び、「マイプロファイル」画面を表示します。

「Secret Key」とあるのが緊急用コードそのものになります。

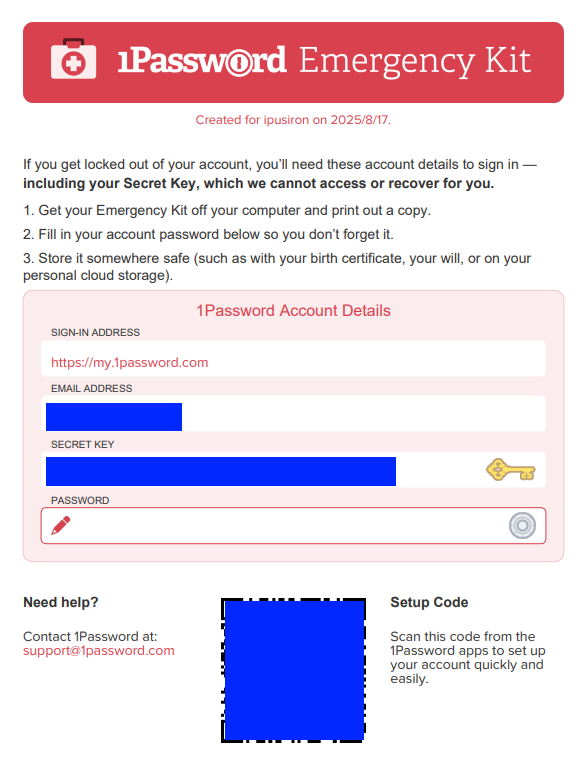

3:「Emergency Kit」にある[Emergency Kitを保存]ボタンを押すと、以下の4項目が記載されたPDFをダウンロードできます。

- サインインするためのURL

- ログイン用のメールアドレス

- Secret Key

- Password ※ここは空欄なので、ペンでマスターパスワードを記述する。

このPDF(あるいは印刷した紙)がEmergency Kit(緊急キット)になります。

※1Password運営であってもSecret Keyを復元できません。つまり、マスターパスワードとSecret Keyがわからなくなってしまえば、(運営を含む)誰もがアカウントを復活できなくなるということです。

3:Emergency Kitをどう運用するのかによりますが、もし紙だけを厳重に管理するつもりであれば、PDFファイルは完全削除しておきましょう。

※1Passwordサイトにログインすれば、いつでもEmergency Kitはダウンロードできますので安心してください。むしろ、PCに残されたEmergency KitのPDFファイルを奪取されてしまう危険性のほうがリスクが高いといえます。

Emergency Kitの保管方法を考察する

Emergency Kitが泥棒に盗まれてしまうと大問題になります。

とはいえ厳重に隠したとしても、その本人(1Password管理者)が死亡した場合、遺族が困ってしまいます。

逆に、故人のEmergency Kitさえあれば、パスワードやクレカなど重要な情報を把握でき、大変役立ちます。

どの媒体で管理するか

紙に印刷

もっとも手軽ですが、火災・水害・盗難に弱いという弱点があります。

耐水性を高めるためにラミネート加工を施すという工夫も考えられます。

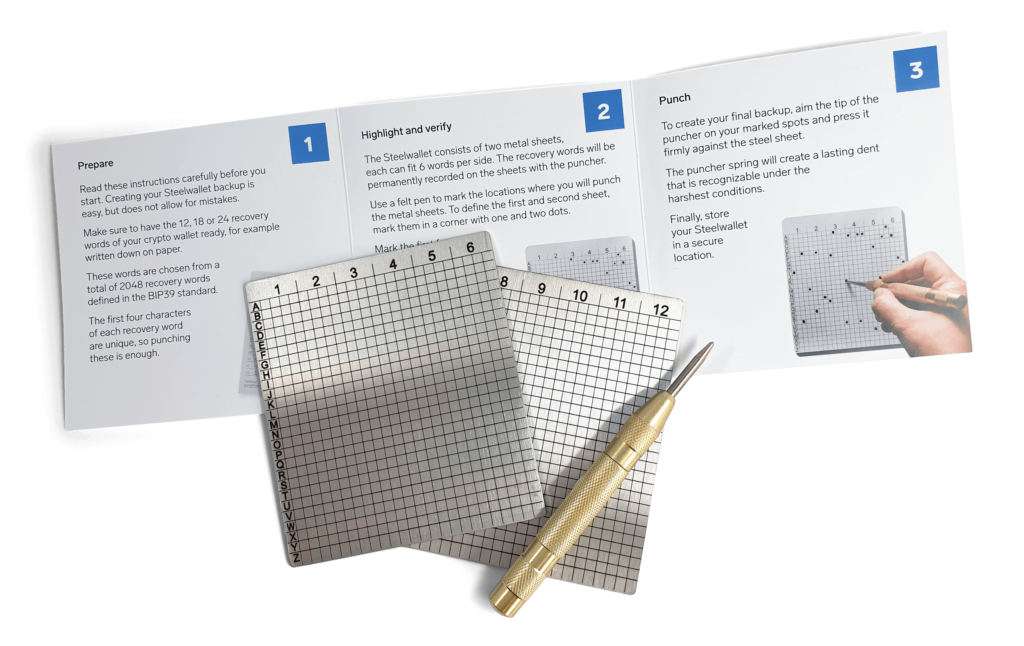

金属板刻印

紙の脆弱性を根本から克服する方法として、暗号通貨界隈では暗号通貨ウォレット用のリカバリーフレーズやパスフレーズを金属板に刻印する方法が実践されています。

金属板には文字を打刻するタイプや、文字プレートを並べるタイプ、手書きで削りながら文字を書くタイプ、アルファベットの座標のマス目に穴を開けるタイプなどがあります。

これにリカバリーフレーズとパスフレーズを金属板に打刻するわけです。

この手法だと火災・水害・経年劣化に強く、長期保管に適しています。

本気で管理するつもりなら検討に値します。

金属板の種類や素材によって、熱・水・腐食の耐性が変わってきます。

“Metal Bitcoin Seed Storage Reviews"(https://jlopp.github.io/metal-bitcoin-storage-reviews/)

金庫で守る

物理的に守るなら金庫の活用が望ましいです。

| 耐火金庫 | ・火災時に内部を守る。 ・盗難には弱いので、隠すことがメインとなる。 ・防盗金庫と比べて破壊には弱いが、それでも金庫の特性を理解していないと破壊はなかなか難しい。 ・寿命がある(一般的なものだと10年ほど)。耐火性能がゼロになった金庫はただの重い箱に過ぎない。 |

| 防盗金庫 | ・破壊やこじ開けに強い設計。リロッキング機構が組み込まれており、下手なこじ開けだと別のロックがかかる。 ・火災に対しては耐性が限定的。 ・個人宅には大がかりすぎるし、値段も高い。 |

どちらを優先するかは利用者の環境によって判断が分かれます。

防盗金庫でも、完全な安全は保証されません。

金庫に詳しい攻撃者であれば不正解錠やこじ開けられます。また、家主が脅迫を受けるリスクもあるでしょう。

さらに、津波などの自然災害で家ごと流されてしまう可能性があります。

リスク分散

1つの金庫や1枚の金属板に頼るのではなく、分散管理も重要です。

- 秘密分散:緊急用コードを複数に分割し、別々の場所に保管する。

- バックアップ:同じ内容を複数の金属板に刻み、異なる拠点に置く。

完全な正解は存在しませんが、自己管理できる範囲で最適化することが肝要です。

デジタル遺品の観点

緊急用コードは「自分のための保険」であると同時に、死後に遺族が困らないための鍵でもあります。

現代ではSNS、銀行口座、暗号資産、サブスク契約など多くの資産がデジタル化されています。所有者が急に亡くなれば、遺族がログインできずに困るケースが後を絶ちません。

1Password管理者が生前にやっておくべきことは、以下のとおりです。

- 緊急用コードを確実に保管する。紙・金庫・金属板など。

- 信頼できる家族に所在を伝える。ただし日常的には開けられない形で。

- 遺言やエンディングノートに「緊急用コードの所在と意味」を明記する。

- マスターパスワード変更時には必ず更新して反映する。

まとめ

1Passwordの便利さを評価する記事は数多くありますが、本当の安心は緊急用コードをどう扱うかで決まります。

さらに、緊急用コードの管理やデジタル遺品の視点を加えれば、1Passwordは単なるパスワード管理ツールを超えて、未来の備えとなります。

「便利さ」と「最悪への備え」を意識して、ぜひ1Passwordを活用していただきたいと思います。

↓↓↓1Passwordを購入したい方はこちら↓↓↓